アクティブ・ラーニングでビジネスを学ぶ

-

自らが課題発見と解決提案を行うことで学ぶ楽しさを知り、社会に役立つ力が身についているのを実感しています。学生Voice

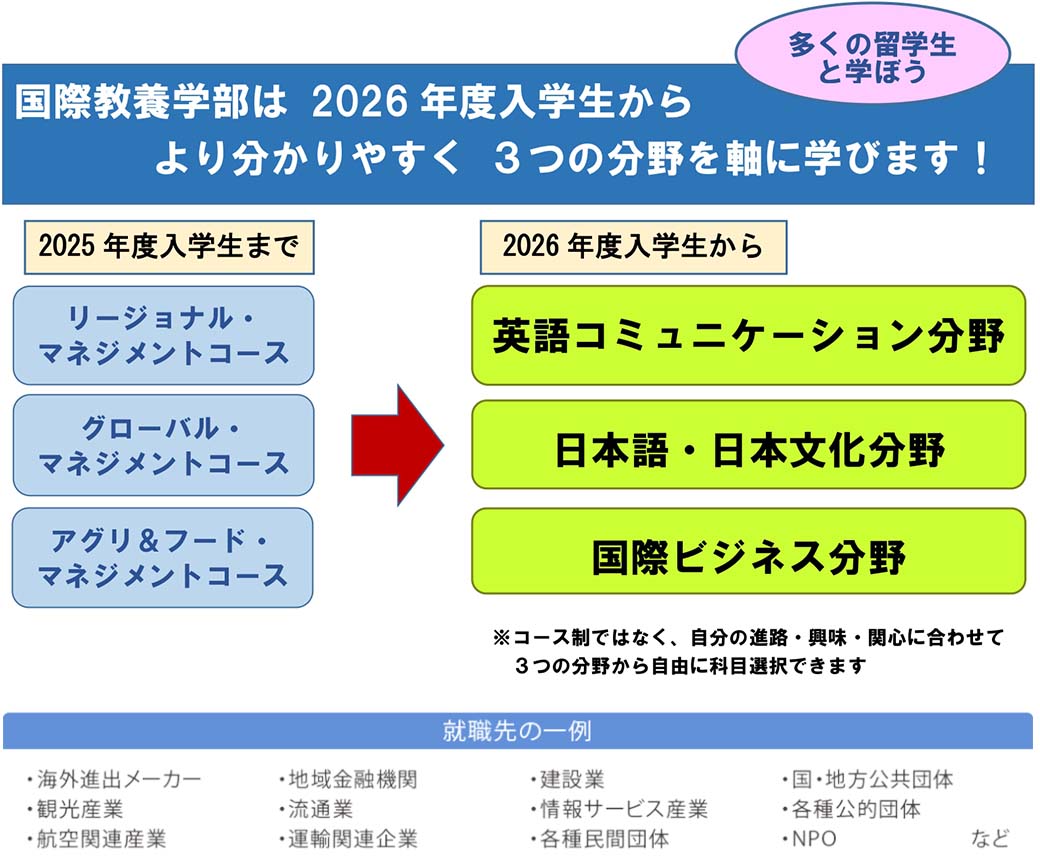

Department of International Liberal Arts

マーケディング論、ブランド戦略論、国際経営論、アグリビジネス論、観光産業論、データサイエンス論など充実したビジネス科目でマネジメント力を伸ばします。

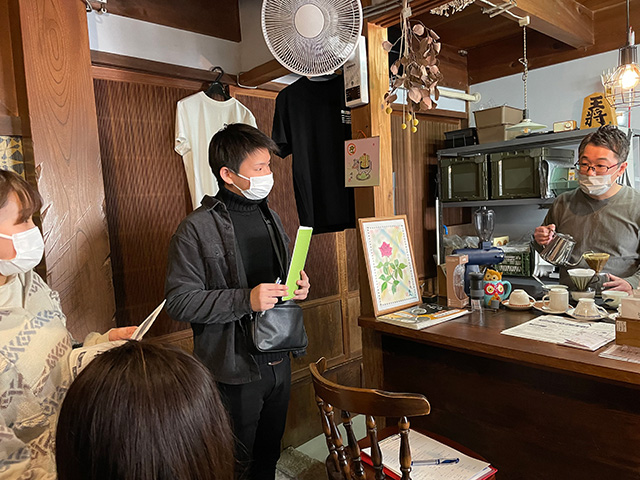

学外に出て企業・病院・行政・NPOなど地域と積極的に連携し、地域活性化に関する研究を行います。新商品の開発・地域のまちづくり、イベントの企画などを通して課題解決力を養い、卒業後に即戦力として活躍できる人材を目指します。

PBL-1

地域の名所、特産品などをスマートフォンで撮影・編集したものを、動画サイトで情報発信して地域を活性化。【岡山市】

PBL-2

高齢化と過疎化が進む中山間地域の現状を実体験にて理解し、地域と連携して課題解決。【久米南町下籾地区】

PBL-3

地域の空き家問題と地域活性化について考える。【総社市】

受賞-1

2021年人生100年時代の社会人基礎力育成グランプリ中国・四国地区【(一社)社会人基礎力協議会主催】で優秀賞、2018年大学生まちづくりチャレンジ事業【岡山市主催】でグランプリを受賞。

受賞-2

アイデアをビジネスプランにまとめて、2021年cvg中国大会「優秀賞」、学生ビジネスプランコンテスト「アイデア賞」を受賞。